從農曆到現在,五個月的時間裡,發現自己竟然也拍了過千張底片。

當然這是個意外的旅程,由一部古董拍立得開始收集老相機,而為了確定相機的性能開始拍照,進而變成一面收集相機,一面迷上拍照。

就初學者的隨手亂拍來說當然數量是沒什麼意義的(要謀殺底片還不簡單嗎?),我覺得有意思的反而是問我自己,到底拍照對我來說的意義是什麼?

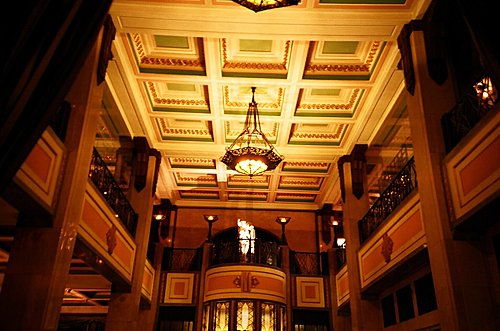

是為了記錄不同的景物嗎?但是我最常拍的是身邊的景物,星巴克、通勤的路上、常去的信義誠品。地點與角度,常常都是重複的。

是為了鑽研攝影的技術嗎?但是我愛的相機幾乎都是定焦的老RF相機,即便有幾部單眼,鏡頭也不齊備,器材方面的侷限性,加上我享受的只是按快門的過程,也沒怎麼去研究相關的技術,連底片與沖洗都不太在意,不只是隨性,應該說是隨便。

我發現好像連我自己也搞不太懂,我為何而拍、想拍的是什麼,我只知道在某個時間的某個場景裡,有些什麼無聲的呼喚著我透過按下快門這個動作去接觸、感知、保留,甚至不能說是保留,因為當快門按下後,那一切就已完結,照片只能說是“遺跡“或是“屍體“。

記得在一篇荒木經惟的訪談裡讀到,他說他的攝影哲學是:「…在思考之前先動你的手指與腳,把動腦擺在後頭。行為反映出你的精神,思考是接下來的事。反芻是屬於文字的世界。在影像前先有行為,行為再被影像牽引影響。…攝影基本上是行為的報告,當我想說明一件事時,我使用相機並賦予它一種附加價值。… 」

他也說:「一張照片必須拍出前一刻的過去,以及後一刻的未來…與其說我是在拍空間,倒不如說好像是在為時間裱框一樣,想把時間拍攝下來… 」(載自《荒木經惟》,台北市立美術館出版, 1999)

也許,我的拍照有點類似這個,照片對我來說,不是目的,而是目的的產物。我想做的就只是拍照本身。甚至有沒有照片也無所謂,在觀景窗的構圖框裡鎖定某個空間、某個事件、某種感覺時的那一瞬,這件事已經完成。照片,只是為了傳達那瞬間的感覺給其他的人的載體與媒介。技巧只是為了讓這傳達的過程更精準、更完整,當然不排除技巧也會成為訊息之一,但是就如每個拍攝者想要傳達的感受與訊息不同,因此沒有絕對的技巧規則。

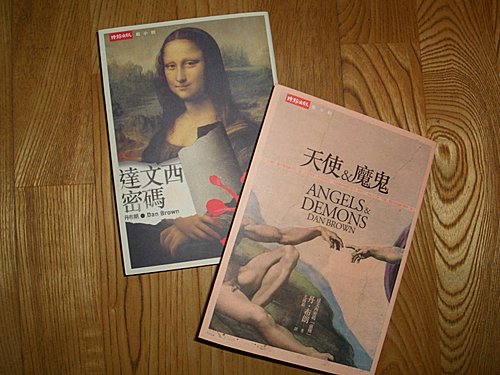

不過當然這段經歷到目前沒有那麼單純,我自己的行為也難免自身干擾與矛盾,就像我免不了也被自己的收集癖而干擾,花了不少時間在尋找與收集、整理相機上,甚至對相機的渴望會讓原來的目的受到混淆—“好想要那一部相機,想看看它拍出來的照片“,這樣的念頭不時的在這幾個月裡出現,但是實際上,那只是收集欲在作祟罷了。(正如我自嘲時所說,是種失心瘋)

想到這裡稍稍讓我心安了點,因為在這幾個月裡,總疑惑著自己這樣拍到底是為什麼,有何意義?(這大概是處女座的神經質吧)。我一直試著找到答案。

相信拍照對我來說,還會是個需要繼續去進行、嘗試、摸索的行為。當然免不了也總有一天我必須去更認真的去研究攝影技巧(就像寫東西一定要磨練修辭與敘事能力一樣)。荒木經惟在同一篇訪談的尾聲結尾這麼說「對攝影家來說,不斷的拍攝或許是對於捕捉瞬間的一種助力與練習。只要你肯做,有一天這個瞬間會自然的出現在你面前。…攝影行為就是努力的去拍一張照片的過程,它就像努力的去接近神、佛祖、死亡一樣。活的夠長就可以成為攝影家、不過大部分的人還沒有達到那境界就作古了。 」

我不期望自己成為所謂的攝影家,但衷心的希望自己繼續的一直享受這過程。(還有要警告自己,別再亂買相機了 )

)

)

)